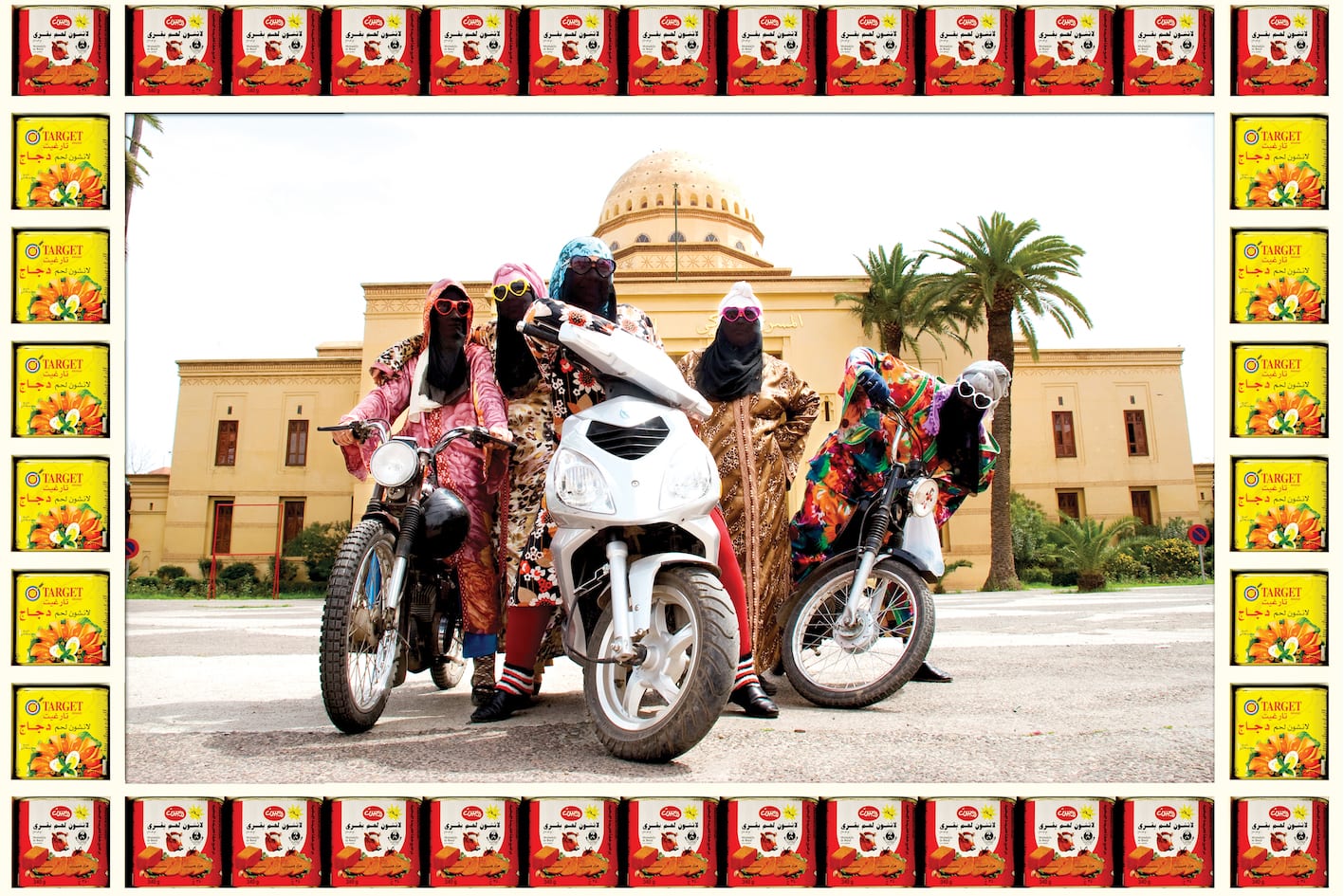

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height= »10″][vc_column_text el_class= »legende »]Œuvre : Kesh Angels, par Hassan Hajjaj. © Vigo Gallery

Texte : Alice Pfeiffer[/vc_column_text][indeed-social-media sm_list= »fb,tw,pt,tbr » template= »ism_template_10″ box_align= »center » disable_mobile= »0″ print_total_shares= »0″ display_tc_label= »0″ display_tc_sublabel= »0″ tc_theme= »light »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text el_class= »chapo »]L’artiste nord-africain, qui présente actuellement une exposition personnelle à la Somerset House de Londres, parle de la globalisation du luxe, de faire tomber les clichés autour du voile et de pop culture arabe.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height= »30px »][vc_column_text]Son travail a tellement été comparé à celui d’Andy Warhol que Rachid Taha l’a surnommé Andy Wahloo. Des pagnes africains, des boites de conserves, des logos et monogrammes détournés, des couleurs explosives et une composition de portraits tirant consciemment sur le kitsch, la pop culture : voici l’univers qu’a imaginé Hassan Hajjaj, une des figures majeures de l’art contemporain marocain actuel, au-delà des clichés exotiques ou stigmatisants auxquels le Maghreb doit encore faire face.

Aujourd’hui, alors qu’il vient de dévoiler son exposition « La Caravane » à la prestigieuse Somerset House de Londres, où il y présente un panel de nouvelles œuvres, et d’autres déjà acclamées, il discute avec Antidote de la perception du voile, du luxe et de l’Afrique dans son travail et dans la société actuelle.

Vous venez d’inaugurer votre exposition personnelle à la Somerset House de Londres, en êtes-vous satisfait ?

Hassan Hajjaj : Oui, je suis extrêmement satisfait de pouvoir montrer ces photos qui parlent d’Afrique et qui sont présentées à Londres, et qui résument qui je suis. Cette exposition est en partenariat avec la 1:54 African Art Fair, qui appuie davantage ce lien fort que j’ai avec le continent entier.[/vc_column_text][vc_empty_space height= »30px »][vc_single_image image= »32763″][vc_column_text el_class= »legende »]Œuvres de gauche à droite: Gang Of Marrakesh, Hindi Rockin’ par Hassan Hajjaj. © Vigo Gallery[/vc_column_text][vc_empty_space height= »30px »][vc_column_text]Vous parlez souvent de votre connexion au continent africain et l’identité afro-descendante, notamment en participant au festival Afro Punk, pourquoi ?

Je suis Marocain, un pays qui est en Afrique du Nord, et non dans le Moyen-Orient comme l’imaginent curieusement beaucoup de personnes. Ma vie m’a amené à travailler en Occident, mais je demeure de culture avant tout africaine et musulmane. Quant à Afropunk, je suis ami avec son fondateur, et j’ai grandi à Londres dans un environnement très métissé, ma collaboration avec cet événement me semblait naturelle, évidente.[/vc_column_text][vc_empty_space height= »30px »][vc_column_text el_class= »exergue »]« Lorsqu’on est un artiste d’un pays du Tiers Monde, il faut un lien à quelqu’un d’Occidental pour être pris au sérieux, comme si notre carrière ne pouvait pas exister indépendamment d’une déclinaison de quelque chose existant déjà en Europe. »[/vc_column_text][vc_column_text]Vous avez souvent été décrit, notamment par le Dazed&Confused, comme le « Andy Warhol africain ». Aimez-vous cette description ?

Je comprends la connexion, elle est évidente, j’utilise beaucoup d’objets de grandes surfaces, des logos, des références populaires. C’est en fait Rachid Taha qui m’a surnommé Andy Wahloo (qui signifie « rien du tout » en arabe, ndlr). D’un autre côté, cette comparaison soulève un aspect problématique et réel : lorsqu’on est un artiste d’un pays du Tiers Monde, il faut un lien à quelqu’un d’Occidental pour être pris au sérieux, comme si notre carrière ne pouvait pas exister indépendamment d’une déclinaison de quelque chose existant déjà en Europe.

Quel rôle joue Londres dans votre vie ?

Je me pense Londonien et Marocain et surement pas Anglais. J’ai déménagé à Londres quand j’étais adolescent, et cette ville a joué un rôle capital, elle m’a ouvert les yeux sur une diversité à toutes les échelles, tous les secteurs culturels, et donné une perspective internationale. Y vivre m’a également permis de comprendre perception qu’avait l’Occident du Maroc, les clichés que je devrais contourner, comment mon travail serait perçu.[/vc_column_text][vc_empty_space height= »30px »][vc_single_image image= »32767″][vc_column_text el_class= »legende »]Œuvre : Rider, par Hassan Hajjaj. © Vigo Gallery[/vc_column_text][vc_empty_space height= »30px »][vc_column_text]Comment évitez-vous ou travaillez-vous avec ces clichés en tête ?

Quand on pense au Maroc, les gens –surtout pré-internet—, pensaient au Sahara, aux chameaux, au thé à la menthe. Je tente de créer une conversation entre les mondes, j’essaye de présenter une image moderne, mixte, complexe, positive de mon pays. Si j’emploie ces clichés, c’est pour mieux les détourner, en jouer, créer un dialogue entre les attentes et la réalité du pays.

Les réseaux sociaux ont-ils beaucoup changé la donne ?

Oui, auparavant, si on avait un show dans une galerie et que, disons, mille personnes allaient voir cette exposition, c’était là la totalité de personnes touchées. Aujourd’hui, on ne contrôle plus la diffusion de son travail, ni sa réception. De plus en plus d’artistes autour de moi travaillent indépendamment de tout galeriste classique et reprennent une indépendance commerciale. C’est formidable d’avoir le choix.

Cela fait 10 ans que, dans une rue de Shoreditch, est affichée une de vos œuvres représentant une femme le visage voilé d’un foulard Louis Vuitton. Etait-ce un geste consciemment politique ?

Oui, comme l’est toujours le street art, qui est le milieu duquel je viens. Je voulais surtout décloisonner les stéréotypes et les peurs autour du voile, qui sont si présents depuis des années aujourd’hui. Cette image moderne, publique, pop permet un autre regard. J’ai également réalisé des séries de photos de femmes le visage couvert, en scooter. Ce n’était pas la quête d’un statement, mais simplement une réalité au Maroc : tout le monde, de tous âges, se déplace en mobylette, et souvent, des femmes en hijab le font aussi. J’ai ajouté à cette vision quotidienne une perspective cinématique, des couleurs vives, des références directes à la culture pop actuelle. Ces images génèrent souvent une légère gène, et c’est justement le but : mettre les gens face à leurs propres a priori pour repenser ce qu’est la modernité.[/vc_column_text][vc_empty_space height= »30px »][vc_single_image image= »32766″][vc_column_text el_class= »legende »]Œuvres de gauche à droite: Michael Garnette Sittin’, Mimz par Hassan Hajjaj. © Vigo Gallery[/vc_column_text][vc_empty_space height= »30px »][vc_column_text]Les logos occupent une partie considérable de votre travail, pourquoi ?

Je suis né dans les années 1960, une époque où la mode, le prêt-à-porter et la culture consumériste étaient en plein boom, tout comme le luxe et la place omniprésente du logo dans le paysage urbain. Mon travail cherche donc à commenter ce rapport qu’a le monde entier à la désirabilité telle qu’elle est définie par l’Occident. J’ai grandi dans un milieu ouvrier, et quand j’étais jeune, ces marques ne voulaient pas attirer des personnes comme nous. On se débrouillait donc dans des marchés aux puces, on portait de la contrefaçon, on rêvait d’appartenir à ce monde, et à défaut de pouvoir y entrer, on avait une imitation qui nous donnait l’impression, un court moment, d’être un peu plus riche. Dans mes œuvres, il m’arrive souvent de prendre un monogramme connu et de le dupliquer afin de recréer une forme de mosaïque typique de l’art islamique par exemple. C’est ma façon de parler de la globalisation du luxe qui est toujours adapté par un regard local partout où il atterrit ou est imité.

Vous travaillez aussi beaucoup avec la mode. Pourquoi, est-ce une façon de boucler la boucle ?

En fait, j’avais, dans les années 1980, une boutique à Londres nommée « Rap », qui se spécialisait dans le hip-hop, les labels émergents et la culture underground, à l’heure ou le luxe n’en voulait pas. Aujourd’hui, je collabore avec Amine Bendriouich, qui est à la tête d’une avant-garde marocaine, et qui me rappelle ma jeunesse à Londres ; il a créé un véritable mouvement autour de lui, et a une connaissance technique du vêtement, ce qui stimule mon inspiration. Ensemble nous avons crée la série de bombers Gnawa Bombs, vendue chez Colette, des vestes réversibles ornées d’un côté de broderies traditionnelles et détournées, et de l’autre d’une série de portraits. Amine, je l’appelle mon jeune Jedi. Il y a un fort sentiment de famille de transmission vitale au renouvellement et au geste créatif.[/vc_column_text][vc_empty_space height= »30px »][vc_single_image image= »32764″][vc_column_text el_class= »legende »]Œuvres de gauche à droite: Khadija, Abimaro & Lakwena par Hassan Hajjaj. © Vigo Gallery[/vc_column_text][vc_empty_space height= »30px »][vc_column_text el_class= »legende »]L’exposition « Hassan Hajjaj : La Caravane » se tiendra jusqu’au au 7 janvier 2018 à la Somerset House, à Londres.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height= »40px »][indeed-social-media sm_list= »fb,li,email,tw,whatsapp » template= »ism_template_10″ box_align= »center » disable_mobile= »0″ print_total_shares= »0″ display_tc_label= »0″ display_tc_sublabel= »0″ tc_theme= »light »][/vc_column][/vc_row][vc_row seperator_indeed_locker= » » lk_t= »ism_template_1″ lk_io= »default » lk_dm= »0″ lk_thm= »0″ lk_tuo= »0″ lk_dt= » » visibility= »hidden-phone » el_class= »alireaussi postalireaussi »][vc_column][vc_column_text]

À lire aussi :

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row seperator_indeed_locker= » » lk_t= »ism_template_1″ lk_io= »default » lk_dm= »0″ lk_thm= »0″ lk_tuo= »0″ lk_dt= » » visibility= »hidden-phone » el_class= »alireaussi postalireaussi »][vc_column width= »1/3″ css= ».vc_custom_1460471621891{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;} »][vc_single_image image= »31108″ alignment= »center » onclick= »custom_link » link= »https://magazineantidote.com/art/qui-est-chloe-wise-26-ans-et-future-star-de-lart-contemporain/ »][vc_empty_space height= »10px »][vc_column_text]Qui est Chloe Wise, 26 ans et future star de l’art contemporain ?[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width= »1/3″ css= ».vc_custom_1460471643626{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;} »][vc_single_image image= »31603″ alignment= »center » onclick= »custom_link » link= »http://magazineantidote.bigcartel.com/ »][vc_empty_space height= »10px »][vc_column_text]Commandez dès maintenant FANTASY, le nouveau numéro d’Antidote sur notre eshop[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width= »1/3″ css= ».vc_custom_1460471630618{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;} »][vc_single_image image= »31416″ alignment= »center » onclick= »custom_link » link= »https://magazineantidote.com/art/les-4-artistes-a-ne-pas-rater-a-la-biennale-des-photographes-du-monde-arabe/ »][vc_empty_space height= »10px »][vc_column_text]Les 4 artistes à ne pas rater à la Biennale des photographes du monde arabe[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row seperator_indeed_locker= » » lk_t= »ism_template_1″ lk_io= »default » lk_dm= »0″ lk_thm= »0″ lk_tuo= »0″ lk_dt= » » el_class= »postalireaussi »][vc_column][vc_empty_space height= »70px »][ess_grid alias= »antidote-home2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]