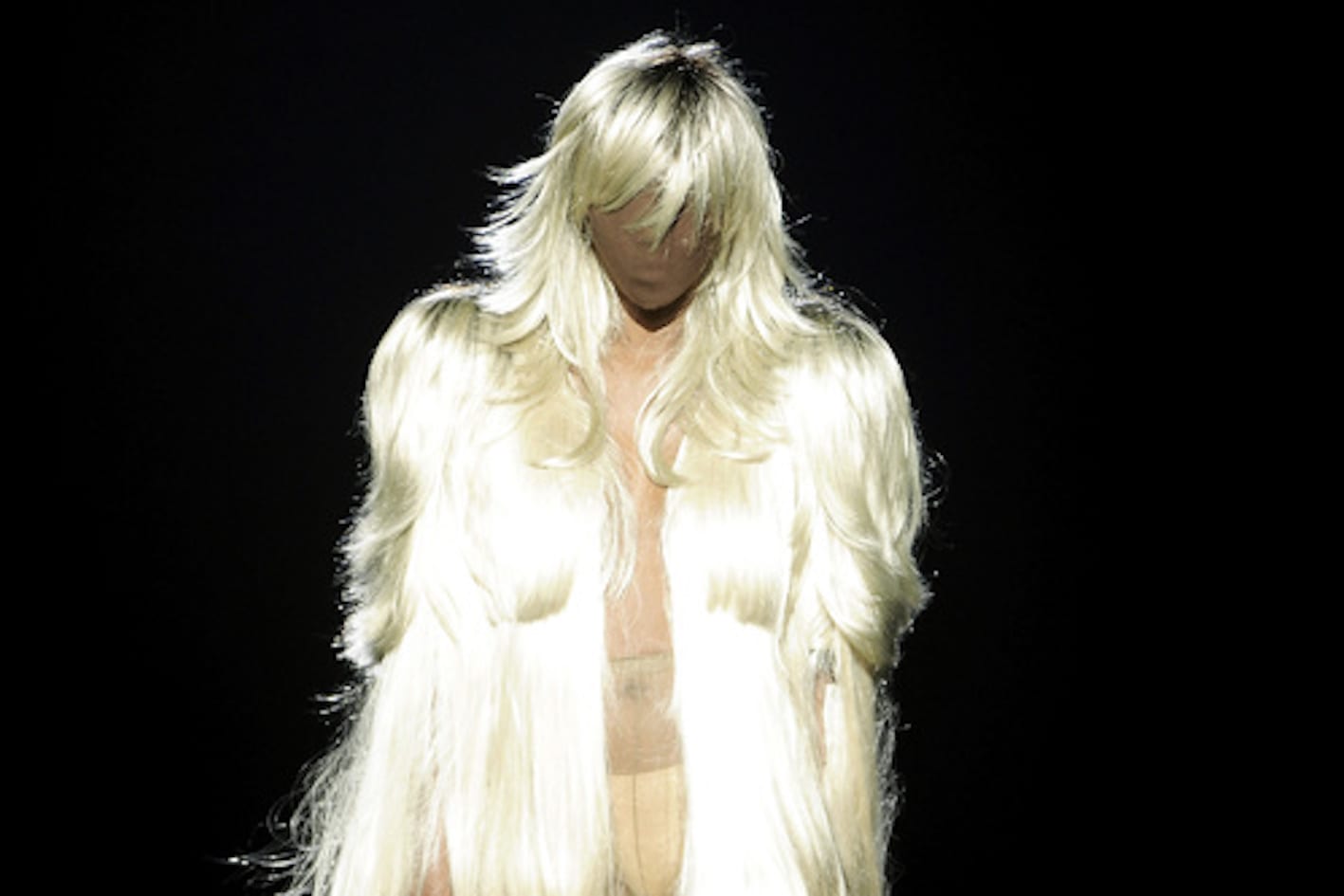

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height= »10″][indeed-social-media sm_list= »fb,tw,pt,tbr » template= »ism_template_10″ box_align= »center » disable_mobile= »0″ print_total_shares= »0″ display_tc_label= »0″ display_tc_sublabel= »0″ tc_theme= »light »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text el_class= »chapo »]Il s’agit de la première rétrospective française dédiée au designer belge. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height= »30px »][vc_column_text]À travers 130 silhouettes, des installations et des vidéos des défilés, l’exposition « Margiela/Galliera 1989 – 2009 » revient sur les vingt années que Martin Margiela a passé au sein de sa maison, qui ont profondément marqué la mode contemporaine de par son approche conceptuelle et anti-conformiste. Progressant dans l’ordre chronologique, elle présente parmi ses créations les plus iconiques, dont les chaussures tabis, inspirées par les bottines portées par les ouvriers en construction et artisans japonais (qu’il découvre lors d’un voyage d’étude en compagnie des « Six d’Anvers »), ou encore ses manteaux en couette, ou en perruques.

Précurseur de l’upcycling, Margiela a conçu de nombreuses pièces à partir de matériaux inhabituels (bâches, plexi, sacs poubelles ou encore de chaussettes de l’armée américaine), et était aussi connu pour son style déconstructiviste : il n’hésitait pas à révéler les coutures de manière apparente, et à laisser transparaître le processus de fabrication de ses créations. Parmi ses autres signatures, on retrouvait notamment l’usage de tissus monochromes, souvent blanc, tout comme les étiquettes vierges accrochées à ses vêtements.[/vc_column_text][vc_empty_space height= »30px »][vc_raw_js]JTNDY2VudGVyJTNFJTIwJTNDYmxvY2txdW90ZSUyMGNsYXNzJTNEJTIyaW5zdGFncmFtLW1lZGlhJTIyJTIwZGF0YS1pbnN0Z3JtLXBlcm1hbGluayUzRCUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3Lmluc3RhZ3JhbS5jb20lMkZwJTJGQmZ6ZU90V2wwOW8lMkYlMjIlMjBkYXRhLWluc3Rncm0tdmVyc2lvbiUzRCUyMjglMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMiUyMGJhY2tncm91bmQlM0ElMjNGRkYlM0IlMjBib3JkZXIlM0EwJTNCJTIwYm9yZGVyLXJhZGl1cyUzQTNweCUzQiUyMGJveC1zaGFkb3clM0EwJTIwMCUyMDFweCUyMDAlMjByZ2JhJTI4MCUyQzAlMkMwJTJDMC41JTI5JTJDMCUyMDFweCUyMDEwcHglMjAwJTIwcmdiYSUyODAlMkMwJTJDMCUyQzAuMTUlMjklM0IlMjBtYXJnaW4lM0ElMjAxcHglM0IlMjBtYXgtd2lkdGglM0E2NThweCUzQiUyMHBhZGRpbmclM0EwJTNCJTIwd2lkdGglM0E5OS4zNzUlMjUlM0IlMjB3aWR0aCUzQS13ZWJraXQtY2FsYyUyODEwMCUyNSUyMC0lMjAycHglMjklM0IlMjB3aWR0aCUzQWNhbGMlMjgxMDAlMjUlMjAtJTIwMnB4JTI5JTNCJTIyJTNFJTNDZGl2JTIwc3R5bGUlM0QlMjJwYWRkaW5nJTNBOHB4JTNCJTIyJTNFJTIwJTNDZGl2JTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBiYWNrZ3JvdW5kJTNBJTIzRjhGOEY4JTNCJTIwbGluZS1oZWlnaHQlM0EwJTNCJTIwbWFyZ2luLXRvcCUzQTQwcHglM0IlMjBwYWRkaW5nJTNBNjAuODU1MjYzMTU3ODk0NzMlMjUlMjAwJTNCJTIwdGV4dC1hbGlnbiUzQWNlbnRlciUzQiUyMHdpZHRoJTNBMTAwJTI1JTNCJTIyJTNFJTIwJTNDZGl2JTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBiYWNrZ3JvdW5kJTNBdXJsJTI4ZGF0YSUzQWltYWdlJTJGcG5nJTNCYmFzZTY0JTJDaVZCT1J3MEtHZ29BQUFBTlNVaEVVZ0FBQUN3QUFBQXNDQU1BQUFBcFdxb3pBQUFBQkdkQlRVRUFBTEdQQyUyRnhoQlFBQUFBRnpVa2RDQUs3T0hPa0FBQUFNVUV4VVJjek16UGYzOTlmWDElMkJibTVtelk5QU1BQUFEaVNVUkJWRGpMdlpYYkVzTWdDRVM1JTJGUDglMkZ0OUZ1UlZDUm1VNzNKV2x6b3NnU0lJWlVSQ2pvJTJGYWQlMkJFUUpKQjRIdjhCRnQlMkJJRHBRb0N4MXdqT1NCRmhoMlhzc3hFSVluM3VsSSUyRjZNTlJlRTA3VUlXSkV2OFVFT1dEUzg4TFk5N2txeVRsaUpLS3R1WUJicnVBeVZoNXdPSGlYbXBpNXdlNThFazAyOGN6d3l1UWRMS1BHMUJrYjRObk0lMkJWZUFuZkhxbjFrNCUyQkdQVDZ1R1FjdnUyaDJPVnVJZiUyRmdXVUZ5eThPV0VwZHlaU2EzYVZDcXBWb1Z2elpaMlZUbm4yd1U4cXpWakREZXRPOTBHU3k5bVZMcXRnWVN5MjMxTXhyWTZJMmdHcWpyVFkwTDhmeEN4ZkNCYmhXcnNZWUFBQUFBRWxGVGtTdVFtQ0MlMjklM0IlMjBkaXNwbGF5JTNBYmxvY2slM0IlMjBoZWlnaHQlM0E0NHB4JTNCJTIwbWFyZ2luJTNBMCUyMGF1dG8lMjAtNDRweCUzQiUyMHBvc2l0aW9uJTNBcmVsYXRpdmUlM0IlMjB0b3AlM0EtMjJweCUzQiUyMHdpZHRoJTNBNDRweCUzQiUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUzQ3AlMjBzdHlsZSUzRCUyMiUyMGNvbG9yJTNBJTIzYzljOGNkJTNCJTIwZm9udC1mYW1pbHklM0FBcmlhbCUyQ3NhbnMtc2VyaWYlM0IlMjBmb250LXNpemUlM0ExNHB4JTNCJTIwbGluZS1oZWlnaHQlM0ExN3B4JTNCJTIwbWFyZ2luLWJvdHRvbSUzQTAlM0IlMjBtYXJnaW4tdG9wJTNBOHB4JTNCJTIwb3ZlcmZsb3clM0FoaWRkZW4lM0IlMjBwYWRkaW5nJTNBOHB4JTIwMCUyMDdweCUzQiUyMHRleHQtYWxpZ24lM0FjZW50ZXIlM0IlMjB0ZXh0LW92ZXJmbG93JTNBZWxsaXBzaXMlM0IlMjB3aGl0ZS1zcGFjZSUzQW5vd3JhcCUzQiUyMiUzRSUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbSUyRnAlMkZCZnplT3RXbDA5byUyRiUyMiUyMHN0eWxlJTNEJTIyJTIwY29sb3IlM0ElMjNjOWM4Y2QlM0IlMjBmb250LWZhbWlseSUzQUFyaWFsJTJDc2Fucy1zZXJpZiUzQiUyMGZvbnQtc2l6ZSUzQTE0cHglM0IlMjBmb250LXN0eWxlJTNBbm9ybWFsJTNCJTIwZm9udC13ZWlnaHQlM0Fub3JtYWwlM0IlMjBsaW5lLWhlaWdodCUzQTE3cHglM0IlMjB0ZXh0LWRlY29yYXRpb24lM0Fub25lJTNCJTIyJTIwdGFyZ2V0JTNEJTIyX2JsYW5rJTIyJTNFQSUyMHBvc3QlMjBzaGFyZWQlMjBieSUyME1hcmdpZWxhJTIwMjIlMjAlMjZhbXAlM0IlMjBBcmNoaXZlcyUyMCUyOCU0MG1hcmdpZWxhdGFiMSUyOSUzQyUyRmElM0UlMjBvbiUyMCUzQ3RpbWUlMjBzdHlsZSUzRCUyMiUyMGZvbnQtZmFtaWx5JTNBQXJpYWwlMkNzYW5zLXNlcmlmJTNCJTIwZm9udC1zaXplJTNBMTRweCUzQiUyMGxpbmUtaGVpZ2h0JTNBMTdweCUzQiUyMiUyMGRhdGV0aW1lJTNEJTIyMjAxOC0wMy0wMlQwMiUzQTM0JTNBNTMlMkIwMCUzQTAwJTIyJTNFTWFyJTIwMSUyQyUyMDIwMTglMjBhdCUyMDYlM0EzNHBtJTIwUFNUJTNDJTJGdGltZSUzRSUzQyUyRnAlM0UlM0MlMkZkaXYlM0UlM0MlMkZibG9ja3F1b3RlJTNFJTIwJTNDc2NyaXB0JTIwYXN5bmMlMjBkZWZlciUyMHNyYyUzRCUyMiUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGZW1iZWQuanMlMjIlM0UlM0MlMkZzY3JpcHQlM0UlMjAlM0MlMkZjZW50ZXIlM0U=[/vc_raw_js][vc_empty_space height= »30px »][vc_column_text]En opposition au bling des années 1980 et à la starification des designers, Martin Margiela préférait l’absence de logo et l’anonymat, n’accordant d’ailleurs aucune interview ni séance photo. L’enveloppant d’une aura de mystère, cette absence de la scène médiatique visait à concentrer les regards et l’attention sur ses créations : une démarche qui trouvait son prolongement lors des défilés, présentés sur des terrains vagues, dans les couloirs d’une station de métro abandonnée ou encore dans un parking, où le visage des mannequins castés dans la rue était souvent recouverts d’un masque, pour rediriger les regards sur les tenues.

La direction artistique de la rétrospective, aux airs de Work in Progress avec ses rideaux en bâches de chantier à l’entrée et ses indications scotchées sur les parois, a été assurée par Martin Margiela lui-même, qui a aussi collaboré avec le MAD (le nouveau nom du Musée des Arts Décoratifs) pour une exposition qui reviendra sur ses années passées chez Hermès, 1997 à 2003, et ouvrira le 22 mars prochain.[/vc_column_text][vc_empty_space height= »30px »][vc_column_text el_class= »legende »]L’exposition « Margiela/Galliera, 1989-2009 » se tiendra jusqu’au 15 juillet 2018, au Palais Galliera, 10 avenue Pierre Ier de Serbie, Paris 16. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height= »40px »][indeed-social-media sm_list= »fb,li,email,tw,whatsapp » template= »ism_template_10″ box_align= »center » disable_mobile= »0″ print_total_shares= »0″ display_tc_label= »0″ display_tc_sublabel= »0″ tc_theme= »light »][/vc_column][/vc_row][vc_row seperator_indeed_locker= » » lk_t= »ism_template_1″ lk_io= »default » lk_dm= »0″ lk_thm= »0″ lk_tuo= »0″ lk_dt= » » visibility= »hidden-phone » el_class= »alireaussi postalireaussi »][vc_column][vc_column_text]

À lire aussi :

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row seperator_indeed_locker= » » lk_t= »ism_template_1″ lk_io= »default » lk_dm= »0″ lk_thm= »0″ lk_tuo= »0″ lk_dt= » » visibility= »hidden-phone » el_class= »alireaussi postalireaussi »][vc_column width= »1/3″ css= ».vc_custom_1460471621891{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;} »][vc_single_image image= »35818″ alignment= »center » onclick= »custom_link » link= »https://magazineantidote.com/mode/azzedine-alaia-est-il-le-dernier-grand-couturier/ »][vc_empty_space height= »10px »][vc_column_text]Azzedine Alaïa était-il le dernier grand couturier ?[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width= »1/3″ css= ».vc_custom_1460471643626{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;} »][vc_single_image image= »35606″ alignment= »center » onclick= »custom_link » link= »http://magazineantidote.bigcartel.com/ »][vc_empty_space height= »10px »][vc_column_text]Commandez dès maintenant EARTH, le nouveau numéro d’Antidote sur notre eshop[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width= »1/3″ css= ».vc_custom_1460471630618{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;} »][vc_single_image image= »35221″ alignment= »center » onclick= »custom_link » link= »https://magazineantidote.com/art/centre-pompidou-consacre-grande-retrospective-a-cesar/ »][vc_empty_space height= »10px »][vc_column_text]Le Centre Pompidou consacre une grande rétrospective à César

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row seperator_indeed_locker= » » lk_t= »ism_template_1″ lk_io= »default » lk_dm= »0″ lk_thm= »0″ lk_tuo= »0″ lk_dt= » » el_class= »postalireaussi »][vc_column][vc_empty_space height= »70px »][ess_grid alias= »antidote-home2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]