Autrefois, on s’y asseyait parce qu’on croyait à une vision. Aujourd’hui, on y prend place parce qu’on fait partie du dispositif. Les sièges ne se choisissent plus : ils se distribuent, s’évaluent, s’optimisent. Et dans ce système parfaitement réglé, les présences sincères, celles de l’attachement, de la curiosité ou de l’admiration, sont devenues rares. Entre ces deux époques, il y a toute l’histoire du front row et de ce qu’il dit de la mode, du pouvoir, et de la valeur de la présence.

Quand le premier rang parlait d’amour.

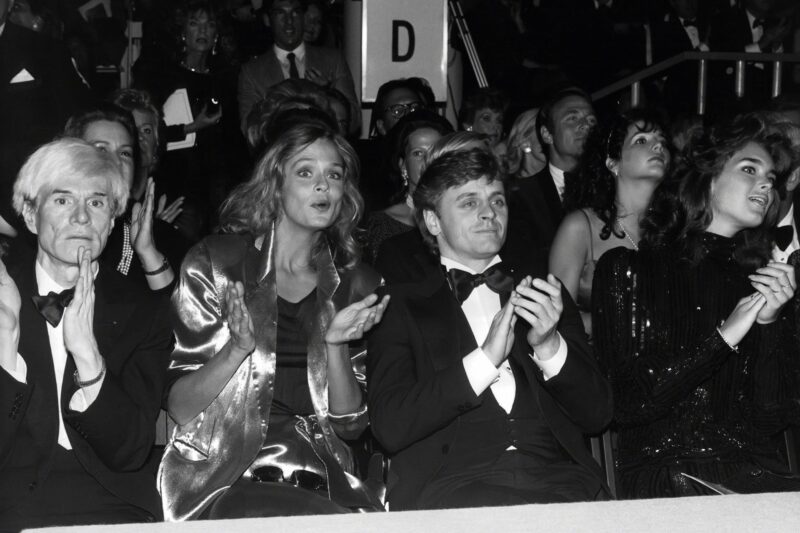

À l’origine, le front row n’était pas une vitrine, mais un lien. Il réunissait les client.e.s, les proches, les ami·e·s des créateur·rice·s, celles et ceux qui aimaient sincèrement leur travail. C’était un geste d’attention, un signe de fidélité. La présence avait un sens : elle disait quelque chose de la relation entre un.e artiste et une maison.

De nouveaux visages, de nouvelles logiques.

À partir des années 2000, avec l’arrivée d’Internet et puis des réseaux sociaux, tout s’est accéléré. Les photographes, les journalistes, les artistes, les acteur·rice·s, les chanteur·se·s, et, plus récemment, les influenceur·euse·s et les créateur·rice·s de contenu ont pris place côte à côte. Le front row est devenu un écosystème où cohabitent toutes les formes de notoriété. Ici, tout est mesuré, tout est data. Chaque siège est pensé comme un investissement, chaque présence doit produire un retour : en image, en impact, en retombées médiatiques. Comme sur les plateformes, l’attention suit la logique de l’algorithme : elle récompense ce qui brille déjà. Certaines maisons consacrent aujourd’hui des budgets extrêmement conséquents à la mise en scène de leur front row — entre invitations, voyages, habillages et coordination d’image. Le premier rang est devenu un levier de communication aussi stratégique qu’une campagne publicitaire. C’est une scène millimétrée où la spontanéité n’a presque plus de place.

Le système de pouvoir.

Cette professionnalisation des présences n’a rien d’illégitime : elle répond à la logique d’une industrie mondialisée. Mais elle a transformé le sens du geste. Être assis·e au premier rang n’est plus un acte d’amour ou de reconnaissance, c’est un marqueur de statut. Et comme tout marqueur, il crée une frontière : entre celles et ceux qui comptent, et celles et ceux qu’on ne voit plus. C’est aussi là que se joue une autre question, plus silencieuse : où s’asseyent les artistes quand il n’y a ni contrat, ni cachet, ni retour d’image à attendre ? La réponse dit beaucoup de ce que le front row est devenu un espace d’exposition plus qu’un espace de conviction. Le premier rang n’observe plus la mode : il la performe. Et dans ce spectacle, tout le monde dépend de tout le monde. Les maisons, elles aussi, ont besoin de ces présences : sans elles, un défilé se perd dans le flux. La visibilité est devenue une forme d’assurance mutuelle, un contrat silencieux. C’est là que se loge le déséquilibre. Les grandes maisons et les grands noms s’attirent mutuellement, tandis que les jeunes créateur·rice·s restent à la marge. Et quand on parle de jeunes marques, on ne parle pas de celles déjà accompagnées par des services de presse reconnus ou soutenues par des institutions. On parle de celles qui émergent vraiment, sans réseau, sans relais, mais avec une vision.

Une bascule culturelle.

Si les artistes ne se rendent plus dans ces défilés émergents, ce n’est pas par désintérêt. Ce déplacement s’explique : chaque apparition est désormais analysée, commentée, interprétée. S’afficher quelque part, c’est “valider” publiquement une maison, une esthétique, une idée.

Et dans un environnement où tout est calculé, la prudence a remplacé l’instinct. Beaucoup choisissent désormais les défilés qu’ils et elles considèrent à leur “niveau” d’image, de prestige ou de qualité perçue. Cette logique, parfois inconsciente, entretient la même hiérarchie que celle qu’ils et elles subissent ailleurs.

Cette prudence se comprend mais elle a un effet collatéral : elle prive la mode de curiosité, et empêche la lumière de circuler vers le bas. La mode n’est plus un langage, c’est une hiérarchie.

Dans une industrie où chaque apparition devient un contenu, la gratuité d’un geste se mesure désormais à sa rareté. Et cette rareté-là, celle du geste sincère, est en train de devenir l’un des luxes les plus précieux de la mode contemporaine.

Présence, pouvoir et création.

La présence, aujourd’hui, est devenue une monnaie. Et comme toute monnaie, elle circule toujours vers les puissants. Pourtant, dans le champ du défilé, cette présence a un pouvoir immense : celui de légitimer, de révéler, de faire exister. C’est ce pouvoir-là qui manque aux jeunes créateur·rice·s, celui d’être simplement vu·e·s, reconnu·e·s, regardé·e·s.

Ne pas s’asseoir dans ces défilés émergents, c’est, malgré soi, les invisibiliser. Et c’est aussi freiner la création, qui ne peut plus émerger sans relais ni regard.

Parce qu’à force d’être concentréesur le prestige, la mode se coupe de son énergie la plus vitale : le risque, la découverte, l’élan.

Il ne s’agit pas d’opposer les artistes aux autres. Les journalistes, les jeunes voix, les créateur.rice.s de contenu continuent tout de même, à être là. Mais le geste d’un.e artiste célèbre, celui qui pouvait autrefois faire exister un défilé par sa seule présence, s’est presque éteint. Et c’est ce silence-là qu’on interroge ici.

Responsabilité et Circulation de la lumière.

Il ne s’agit pas de refuser les grands défilés. Mais la présence, la voix, l’aura des artistes pourraient aussi servir à rééquilibrer la lumière. S’asseoir, ne serait-ce qu’une fois, dans un défilé sans grand décor ni projecteurs, serait un geste fort. Pas symbolique : politique. Parce qu’il rappellerait qu’il existe d’autres formes de beauté, d’autres énergies, d’autres langages de la mode. Et nous aussi avons notre part. Chaque like, chaque story, chaque partage nourrit ce système d’entre-soi. Mais nous pouvons l’infléchir : en relayant les défilés émergents, les projets indépendants, les maisons qui n’ont pas encore les moyens d’inviter des célébrités. Soutenir, c’est déjà participer à une autre idée du pouvoir. Alors oui, c’était peut-être mieux avant. Ou peut-être simplement plus vrai.