Comme Berlin, reine incontestée de la fête, Paris est aujourd’hui au bout de sa nuit. Depuis mars 2020, il y a un an maintenant, les cultures nocturnes sont entièrement à l’arrêt – ou presque. Mais alors que l’Allemagne a décidé d’apporter immédiatement son soutien à ce secteur fragilisé, en France, l’État a tardé à s’engager et laisse encore de nombreux sujets en suspens. Confrontées à une crise sans précédent, les cultures de la nuit n’ont pourtant pas dit leur dernier mot. L’heure est au constat, au dialogue et à la refonte. Face à un avenir incertain, l’écosystème se rassemble afin de construire dès maintenant la nuit d’après.

« Le monde est une fête dont notre époque serait l’after », déclarait le duo d’artistes Trapier Duporté en 2017. Trois ans plus tard, pour la première fois de son histoire, la nuit a plié, en raison des injonctions sanitaires liées à l’épidémie du Covid-19. Si la culture, la grande sacrifiée de cette crise, a été profondément mise à mal par la fermeture des lieux de diffusion, le secteur des musiques électroniques et des lieux de vie nocturnes est l’un des plus impactés. « À Paris, la fête s’est éteinte brutalement depuis le 16 mars 2020. Si certains évènements ont vu le jour pendant la période estivale, aucun·e acteur·rice du monde de la nuit parisienne ne semble vouloir prendre le risque d’organiser un événement ces jours-ci », confient Lea Occhi, David Hogan et Toscan Haas, les résident·e·s du collectif Spectrum.

« Lorsque c’est ta vocation et ton métier, c’est compliqué de devoir s’arrêter sans aucune promesse pour l’avenir et sans aucune sécurité financière », témoigne à son tour le DJ et producteur Lorenzo Lacchesi, co-fondateur du label Maison Close. En octobre dernier, Laurent Garnier publiait sur son site une lettre ouverte adressée à la ministre de la culture, Roselyne Bachelot. Il y dénonçait « le manque flagrant de considération » du ministère envers « l’espace culturel de la nuit ». Une prise de parole lourde de sens venant du premier DJ français à avoir reçu la Légion d’Honneur, remis par l’ancien ministre de la culture, Jack Lang, en 2017.

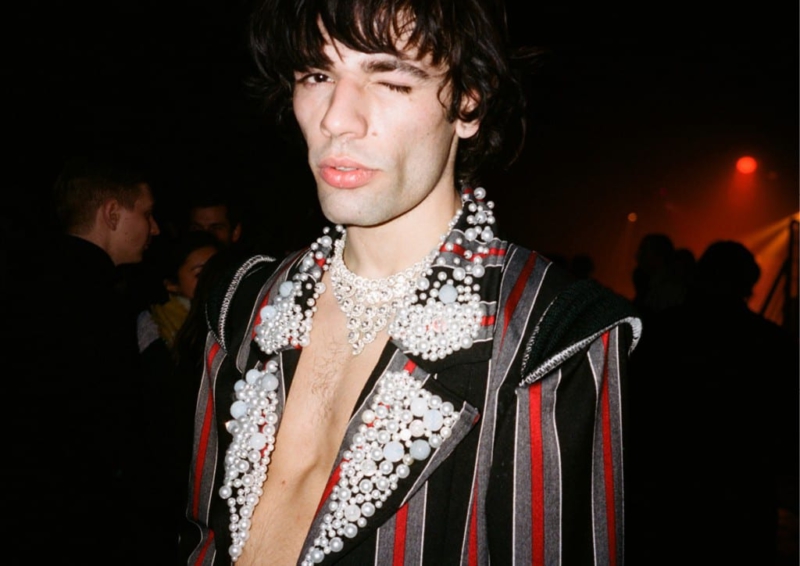

Photo : la Survival Party d’Antidote. © Julien Bernard

Photo : la Survival Party d’Antidote. © Julien Bernard

Un manque de reconnaissance étatique

Les cultures nocturnes et les musiques électroniques ont longtemps été mises au ban de la société, jugées futiles, voire trop subversives. Déconsidérées, elles souffrent d’un manque de reconnaissance symbolique et statutaire malgré un changement de regard initié au tournant des années 2000. « Il a fallu attendre 1998 pour que les musiques électroniques soient reconnues comme une culture et intégrées aux musiques actuelles », explique Tommy Vaudecrane, à la tête de l’association Technopol, qui promeut les musiques et cultures électroniques depuis sa création, en 1996. « Nous avons dû les faire accepter comme une esthétique à part entière, une part intégrante du patrimoine français avec son histoire et ses grand·e·s artistes, de Pierre Schaeffer à nos jours. » Aujourd’hui, elles représentent 40% de la musique française exportée et 30% des jeunes de 18 à 25 ans en écoutent quotidiennement. Paris était aussi devenue une véritable référence pour les passionné·e·s de musiques électroniques, un symbole du rayonnement culturel français à l’international grâce à l’effervescence de clubs comme La Station, l’ancienne Concrète, le Rex ou encore le Petit Palace, sans oublier les festivals comme le Weather ou We Love Green, tandis que toute une vague de collectifs, à l’instar de Possession, La Toilette, Myst, Spectrum et Maison Close faisaient souffler un vent de fête dans la capitale.

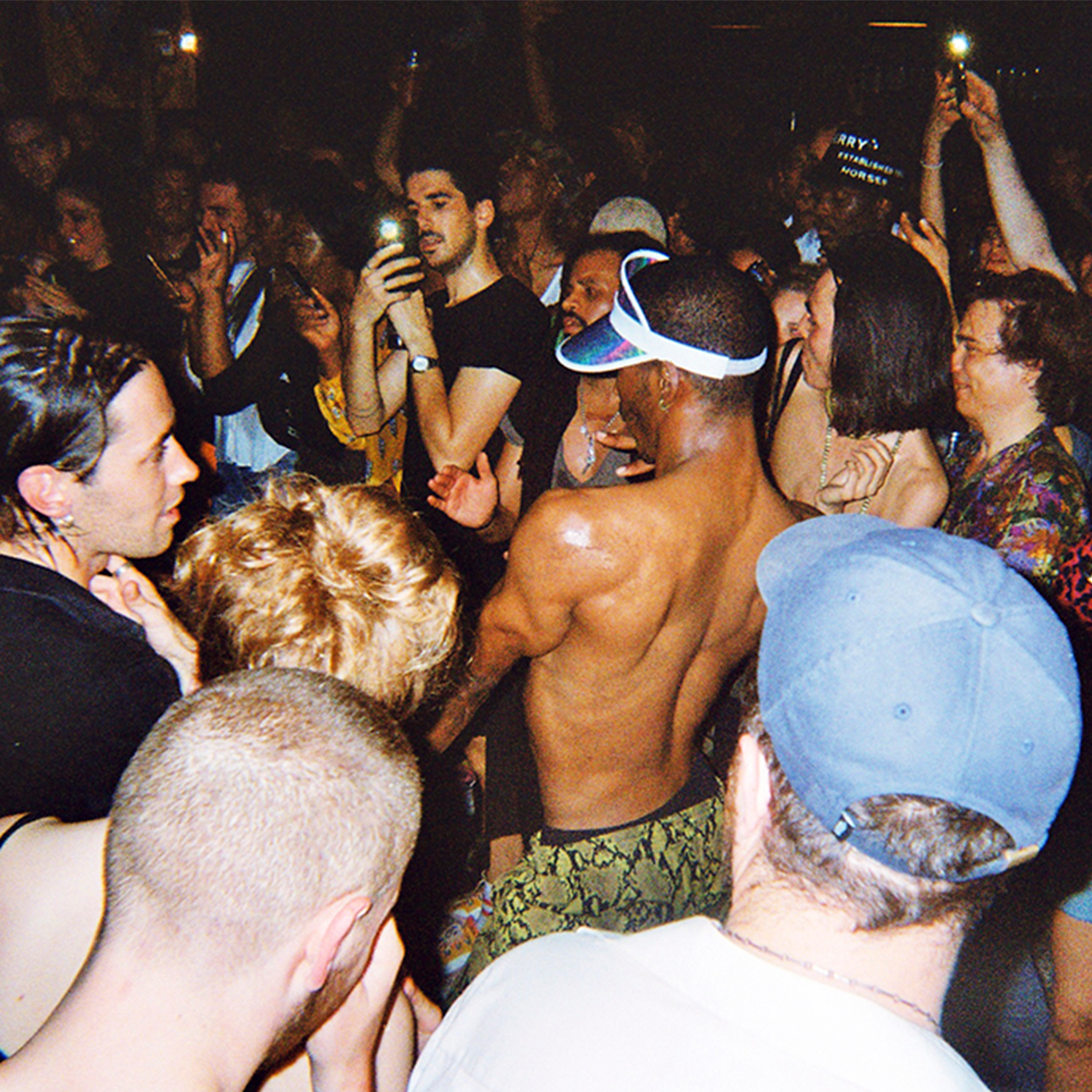

Photo : l’Excess Party d’Antidote. © Maxime Retailleau.

Photo : l’Excess Party d’Antidote. © Maxime Retailleau.

Mais l’année 2020 et la crise du Covid-19 sont venues totalement bouleverser l’écosystème de la nuit, confronté à une situation sans précédent. « Nous sommes dans un état d’urgence permanent », résume Tommy Vaudecrane. Propriétaires de discothèques, DJs, promoteur·euse·s, technicien·ne·s, performeur·se·s, physios… C’est toute l’industrie de la nuit qui est endeuillée et en France comme en Allemagne, on craint le « Clubsterben », la mort des clubs. « Un tiers des boîtes de nuit françaises ne rouvriront pas après la crise », a annoncé Patrick Malvaës, président du Syndicat National des Discothèques et Lieux de Loisirs, dans une interview accordée à France Info le 24 janvier dernier. 430 établissements ont déjà fermé à ce jour, alors que les aides du gouvernement s’élèvent depuis février 2021 à 20% de l’ancien chiffre d’affaires. Auparavant, l’État reversait un montant variable en fonction des clubs, qui s’élevait à 15 000 euros par mois maximum.

Une nuit sans fin

Durant cette période sombre, la nuit a dû se réinventer et de nombreuses actions et initiatives solidaires ont été lancées. Bien qu’elle ne constitue qu’un ersatz des événements physiques, la fête virtuelle s’est généralisée. United We Stream, « le plus grand club virtuel du monde », relayé par Arte, a pu faire jouer 80 DJs dans des clubs parisiens ouverts exceptionnellement pour l’occasion, bien que sans public. « Mais notre métier ne consiste pas uniquement à faire vivre la nuit, précise Lorenzo Lacchesi. Ces derniers temps, on a pu se recentrer sur la face cachée de l’iceberg : le recrutement des artistes, la production, l’action syndicale… »

Certain·e·s artistes ont cependant dû se reconvertir, au moins temporairement, pour pouvoir continuer de payer leur loyer, que les éventuels cachets reçu pour des DJ sets donnés en ligne, sur Zoom ou d’autres applications, peinaient à couvrir. D’autres alternatives ont aussi été explorées. « Nous avons constaté un grand élan de solidarité de la part de tous·tes les acteur·rice·s de la nuit, poursuivent les membres du collectif Spectrum. Davantage de partages, de collaborations entre artistes et d’échanges, ainsi que des créations de labels, de chaînes de podcasts, des cours de musique en ligne… »

https://vimeo.com/496260894

Photo : la Desire Party d’Antidote. © Maxime Retailleau.

Photo : la Desire Party d’Antidote. © Maxime Retailleau.